看護師でヤングケアラーコーディネーターをしている、家族まるごと支援したい人と申します。家族を包括支援したいという思いを、そのまま名前にしてしまいました(笑)。今回は「ヤングケアラー」について書かせていただきます!

ヤングケアラーとは?

初めて聞いたって人や、時事ワードとして聞いたことあるって方々もいらっしゃると思います。(メディッコにはこども食堂に携わっているメンバーもいるとのことで、)実際に支援したことがある!なんて方もいらっしゃるかもしれませんが、まずは法律の定義を説明させていただきます。

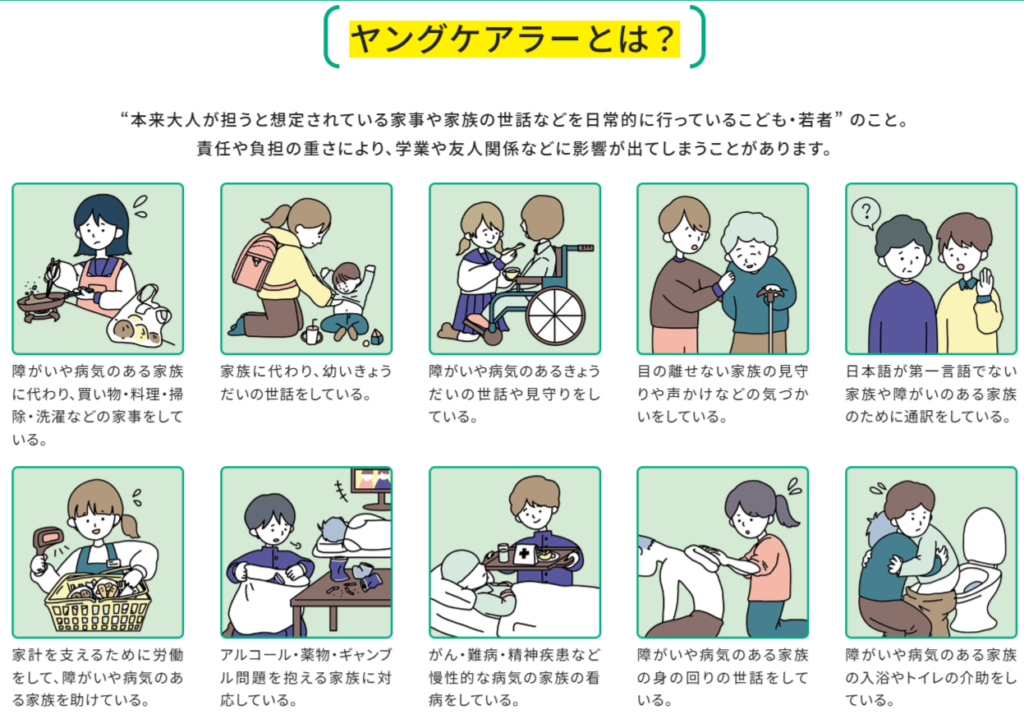

ヤングケアラーは、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と、2024年6月に子ども・若者育成支援推進法において定義されました。その年齢は概ね30代までで、幅広い年齢層を含んでいます。では、ヤングケアラーは具体的にどんな生活をしているのか? いろいろありますが、こども家庭庁では以下のようにまとめられています。

出典:こども家庭庁(https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/about/)

簡単にいうと、家事や買い物という日常的なことにとどまらず、家族のこころや体のケアをしたり、家計を支えるために働いたり、本来なら大人でもやるのが大変なこと、あるいは家族以外の人がやる場合は専門知識や資格がなければ行えないような責任の重いこと(金銭管理や服薬管理、医療通訳など)を日常的に行っている場合がそれに当たります。

ヤングケアラーの人口

ではヤングケアラーはどれくらいいるのでしょうか?一概にヤングケアラーと断定はできませんが、小学校高学年で約15人に1人1)、中学生の約17人に1人2)、15~18歳程度の高校生世代で約24人に1人2)、大学生世代の16人に1人1)が日常的に家族のお世話をしているとされ、きっと思っている以上に身近な存在なのがおわかりいただけるでしょうか。

ヤングケアラーへの支援について

ヤングケアラーは現代の多様な価値観や家族のかたちの変化、少子高齢化などの多様な社会問題と、国が発展したことにより子どもや若者の置かれる環境が大きく変化した結果、新たに支援が必要になっているともいえる存在です。しかしその存在は社会からは見えにくく、日本の文化的背景の「家族のことは家族がみる」という考え方も強く、本人達から相談してくることも多くなければ、支援者側も使えるサービスがなかったり、そもそも気付かないこともしばしばあります。

また、どのようにサポートするか迷った結果、何もできないといったことも起こっています。そのため、こども家庭庁をはじめとした国や地方自治体が支援策として、配食支援サービスや学習支援サービスといったヤングケアラー向けの支援事業を開始しています。

そのサービスを考えたり、使えるよう調整する役割や、支援者への啓発活動をする役割、ヤングケアラーやその家族へ寄り添う役割としてヤングケアラーコーディネーターという職種も作られています。各自治体によりその設置や支援サービスの内容等は異なっているため、もし自分や周りの子ども・若者が「ヤングケアラーかも?」と思った際には、ぜひご自身のお住まいの地域の相談窓口を検索してみてください!

家族まるごと支援したい人(看護師)

家族まるごと支援したい人(看護師)

元ヤングケアラーの看護師。大学卒業後病院勤務、訪問看護・管理者を経て現在はヤングケアラーコーディネーターとして自治体に勤務。

画一的な従来の支援策では限界を感じ、予防としての家族の包括的支援を模索中。

X:@wholefamilyns Instagram:@youngcarerfamilyinclusivecare

参考

1)令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書:株式会社日本総合研究所;2022年4月.

2)令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書:三菱UFJリサーチ&コンサルティング;2021年3月.